-

Clichés marseillais #32

Noailles - Il y a pizza et pizza !

– Oh Ber ! tu as pas soif ?

– Oh Ber ! tu as pas soif ?

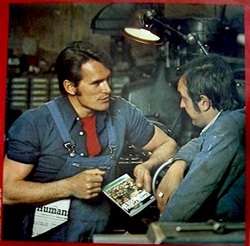

Gigi, l’air implorant… Bernard, sourire en coin…

– Dis-moi, Gigi, tu fais plus ton mariolle pour courir devant les poulets que pour promener en ville, on dirait !

– Et vas-y, ah ! Tu m’as fait faire au moins cinquante kilomètres depuis ce matin, j’ai les pieds, c’est plus que deux moignons ; si on s’arrête pas un peu, bientôt je marche sur les genoux ! Et cet appareil photo, il me scie le cou !

– C’est bon, calme-toi, gari ! On y va…

Depuis quatre heures, Gigi et Bernard arpentent le ventre de Marseille qui en est aussi le cœur. Noailles. Plus de cinquante nationalités, des plus anciennes comme les Grecs, Italiens et Arméniens, jusqu’aux plus récentes, Algériens, juifs, pieds-noirs et un début de présence africaine. Tous se mêlant à la population marseillaise d’origine.

Bernard est de ceux-là, mais ses parents habitaient « l’autre rive », c’est-à-dire les vieux quartiers entre Vieux-Port et Panier, ceux qui ont été dynamités par les Allemands en janvier 1943. Bernard n’avait pas encore un an quand la police française le rafla avec ses parents et quand leur logement fut jeté à terre, comme des milliers d’autres. Dans leur malheur, ils eurent « la chance » de ne pas être déportés, contrairement à tant d’autres. On emmena les habitants des quartiers détruits dans des villages de la région. La famille de Bernard échoua à Gémenos où elle s’installa.

Bernard n’a pas encore raconté cet épisode à Gigi. Pour l’instant, il préfère lui montrer la ville et sa population « si bigarrée », comme disent les journalistes parisiens quand ils s’aventurent sur la Canebière ! Gigi s’enthousiasme pour Noailles. Il a des yeux partout, il se laisse entraîner par son nez au-dessus des étalages encombrés d’épices, de fruits secs, de pâtisseries brillantes de miel, il mélange les bouts de phrases de toutes les langues. Il en oublie de faire des photos. C’est Bernard qui le présente aux commerçants et obtient volontiers leur accord pour quelques images. On étale pour eux des cotonnades, on sort des vitrines réfrigérées charcuteries arméniennes, œufs de cabillaud et une infinie variété de houmous. Et des sourires, tu en veux, en voilà ! Dans le sac de Gigi, le Nikkormat a fait place aux pistaches, graines de courge, feta, sachets de curcuma, de thé vert et loukoums.

– Bon alors, quess’on boit ? s’impatiente Gigi.

– D’abord, on va pas boire le ventre vide.

– Bonne idée, on se prendrait pas une portion de pizza chez Sauveur ?

– Et qué Sauveur ? Tu veux faire le gastronome ? Sauveur, c’est de la pâte fine, c’est bon, mais quand tu as faim, c’est pas ça qu’il faut. Suis-moi.

Ils redescendent la rue d’Aubagne jusqu’au croisement avec la rue Longue. Tout de suite à gauche, une étroite boutique, planche en travers pour tout comptoir, propose des pizzas à la pâte à pain, la vraie pizza de boulanger, au moins deux centimètres d’épaisseur ! Et par-dessus, bien de la pommade de tomates, de l’ail, des herbes et de beaux filets d’anchois dessalés.

– Et pas des filets à l’huile, fada, t’y as compris ? Dans ces moments-là, Ber force un peu l’accent, ça fait partie du plaisir…

– Le pizzaiolo fait réchauffer deux énormes portions, les emballe dans un gros papier brun avant d’y verser une longue rasade d’huile pimentée.

Les yeux de Gigi lui sortent de la tête.

– Putain, Ber, y a des chichis !

– Et sûrement qu’y a des chichis, mais on reviendra, il faut les manger chauds. On va s’installer en face.

En face, c’est le Grand bar Vacon qui annonce « Vins fins et bières étrangères ». Derrière le comptoir, un panneau affiche les prix des consommations. Vins rouge, rosé, blanc (12 cl) 1,20 Fr., Muscadet, (12 cl) 1,80 Fr., Côtes-du Rhône rouge, (12 cl) 1,80 Fr., Vin de Provence rosé, (12 cl) 1,80 Fr.

Gigi et Ber se brûlent les doigts avec la pizza et descendent deux verres de rosé chacun.

– Alors, chichi, maintenant ? propose Ber.

– Pas pour moi, je suis gonfle, tu as vu la taille de cette pizza ?

– Tu comprends pourquoi je t’ai fait attendre ? Bon, dis-moi, tu me la racontes, cette histoire avec le syndicat ?(à suivre)

À suivre chaque jour sur https://www.facebook.com/jeanpaul.garagnon

L'intégrale est à retrouver sur ce blog http://brigou.eklablog.com/cliches-marseillais-c31530712

votre commentaire

votre commentaire

-

Clichés marseillais #31

Trotskistes, staliniens, qu'es aquò ?

Lundi, 19h00

Lundi, 19h00

– Y a un problème… dit Roger avant de prendre une gorgée de Janot.

Il a débarqué à l’improviste pour apporter les dernières nouvelles à Gigi. Claudine n’a pas eu l’air plus contrariée que ça, peut-être même au contraire… Elle l’a dévisagé des pieds à la tête, et l’allure un peu rustique, le menton bleu, ne semblent pas lui déplaire. Elle écoute d’abord avec attention la fin du récit de son frère.

– Si j’ai bien compris, ce Lopez est venu exprès à l’usine pour me remonter les bretelles.

– Celui-là, c’est un des plus durs contre nous.

– C’est qui, nous ? demande Claudine.

Cette fois, Roger est bien obligé d'entrer dans les détails. Il en ressort que depuis 1968, à l’usine, un certain nombre d’ouvriers – un certain nombre, ça fait pas très détails, mais mieux vaut ne pas insister là-dessus pour le moment, pense Gigi, et d’un regard il le fait comprendre à Claudine qui était prête à repartir dans les questions – un certain nombre donc – admettons – estiment que les syndicats n’ont pas joué leur rôle, qu’ils ont été trop mous, n’ont pas poussé à généraliser le mouvement et ils ont laissé passer une occasion de bousculer vraiment le système. Et ils n’ont pas apprécié non plus leur attitude vis-à-vis des étudiants venus les soutenir. Ces gars ont ensuite rencontré des militants à l’extérieur et ils ont commencé à discuter, à lire, à réfléchir. Aujourd’hui on a trois groupes en présence, d’un côté les maos et les trotskystes, de l’autre les staliniens.

– Maos, troskistes, staliniens, qu'es aquò ?

– Claudine, si tu l’interromps de longue, on en a pour la vie des rats !

– Disons que les maos et les trotskystes sont des communistes d’extrême gauche qui ne se reconnaissent pas dans le PC. Et les staliniens c’est les communistes officiels et ils traitent les autres de gauchistes et d’aventuristes.

– Ah, voilà ! Je comprends mieux, je suis pas que conne !

Et Roger explique qu’en ce moment, les relations se sont tendues parce que le PC et les syndicats voient d’un mauvais œil le développement de l’extrême gauche, que ce soit dans les facs ou dans les usines. Même si, d’après lui, ils grossissent les choses pour convaincre leurs adhérents.

– En tout cas, sur Marseille, notre usine est une de celles où ils sentent une vraie menace. Une réunion s’est tenue ce matin à l’Union départementale et la manif de vendredi est très mal passée. Ils ont compris que nous avions été à la manœuvre sur ce coup-là et ils sont très emmerdés. S’ils te soutiennent, ils cautionnent une forme d’action plus dure et s’ils te lâchent c’est eux qui risquent d’être lâchés par les collègues, et peut-être plus largement.

– Du coup, ça expliquerait pourquoi cet après-midi Lopez m’a demandé de faire profil bas, de reconnaître publiquement que j’avais merdé et pan sur les doigts, tu le refais plus, vilain garçon !

– Tu as tout compris ! Comme ça, ils n’ont plus à choisir entre soutenir et condamner ! Et c’est toi-même qui feras le sale boulot. Entre eux, ils parlent d’autocritique.

– Putain, mais c’est vraiment tordu, comme truc !

– Eh oui, Claudine, mais t’inquiète, on a sans doute trouvé comment se sortir de ce piège…(à suivre)

À suivre chaque jour sur https://www.facebook.com/jeanpaul.garagnon

L'intégrale est à retrouver sur ce blog http://brigou.eklablog.com/cliches-marseillais-c31530712

votre commentaire

votre commentaire

-

Clichés marseillais #30

Retour à l'usine

Lundi, 17h00

Lundi, 17h00

Dans le bus qui le ramène de l’usine, Gigi retourne dans sa tête les évènements de la journée.

Arrivé un peu crevé du week-end avec Stella, il a eu droit aux embrassades, serrages de main, clins d’œil, félicitations en tout genre et tournées de Janot à la pause de midi. Les gars ont l’air contents qu’un des leurs se soit payé un cogne, et les timides dénégations de Gigi ne douchent pas leur enthousiasme :

– Pardi, c’est sûr, tu as fait un faux mouvement et le mec s’est jeté sur la trajectoire de ton manche de pioche !

– Un drapeau, pas un manche de…

– Ouais, sûr, un drapeau ! Même, je me demande si en fait tu as pas voulu t’allumer une clope, et l’allumette t’a échappé !

Tournée de rigolade…

Même le contremaître a eu un petit sourire, c’est le genre qui respecte « celui qui en a… ».

Mais ce qui a le plus intrigué Gigi, c’est l’attitude du responsable du syndicat, dit le Gros. Il faut qu’il parle de tout ça avec Roger. Et peut-être à Ber aussi. À force de ruminer, le voilà à Menpenti et ce soir il a promis à sa sœur de rentrer tôt ; elle ne travaille pas le lundi, ils ont besoin tous les deux d’un moment de calme. Mais en arrivant sur le palier de l’appartement, il trouve la porte ouverte et Claudine dans tous ses états.

– Gigi, Félix a disparu !

– Comment ça, disparu ? Il est où, ce chat ?

– Ce matin, quand tu es parti, tu l’as vu ?

– Non, mais le fenestron de la salle de bain était ouvert, il doit être sur le toit du voisin.

– C’est ce que j’ai pensé aussi, sauf qu’il n’est pas venu manger quand j’ai fait le café et ça, déjà, c’était bizarre. Et je ne l’ai pas vu de la journée.

– Il doit vadrouiller avec les chats des voisins.

Gigi se met au fenestron, il siffle et appelle.

– Félix !

Évidemment, pas de réponse.

– Bon, il rentrera quand il aura faim. En attendant, moi j’ai soif. Je me prendrais bien un Janot. Tu veux quelque chose ?

– Pareil. Ça t’inquiète pas plus que ça ?

Bien sûr que ça l’inquiète, mais il ne veut pas le montrer. Ce chat, c’est le leur, ils l’avaient à Saint-Marcel chez les parents, récupéré tout petit dans la rue.

– Laisse-lui le temps, on verra tout à l’heure.

Gigi sert les pastis et ils s’installent dans les fauteuils.

– Alors, l’usine ? Comment s’est passée la reprise, demande Claudine ?

– Bizarre…

– Bizarre comment ?

Alors Gigi raconte. D’abord l’accueil sympa des collègues, puis, en début d’après-midi, le Gros qui arrive à l’atelier et lui fait signe de le suivre. Un mot en passant pour informer le contremaître et direction le local syndical. C’est la première fois que Gigi y met les pieds. Il a pris sa carte il y a peu de temps et n’a pas encore eu l’occasion de venir ici. La pièce sent le tabac froid et l’encre de ronéo, les murs sont tapissés d’affiches, les étagères surchargées de drapeaux, de brochures, de plaquettes et de tracts pas distribués. Un type que Gigi ne connaît pas est assis à la table, cigarette au bec.

Le Gros fait les présentations : Baldini, Lopez.

– Alors c’est toi Baldini, le fameux Gigi, demande le type ?

Mais Gigi sent qu’il n’y a pas de question, il attend la suite.

Le Gros précise :

– Lopez est à la commission exécutive de l’UD.

– Il faut qu’on parle de ce que tu as fait vendredi, dit Lopez. Y a un problème…(à suivre)

À suivre chaque jour sur https://www.facebook.com/jeanpaul.garagnon

L'intégrale est à retrouver sur ce blog http://brigou.eklablog.com/cliches-marseillais-c31530712

votre commentaire

votre commentaire

-

Clichés marseillais #29

Nuit caline

Samedi matin, 2h00

Samedi matin, 2h00

En rentrant du travail dans la nuit du vendredi au samedi, Claudine a senti dans l’appartement un sacré mélange d’odeurs : ail, anchois, fromage, iris, jasmin, tabac mentholé… Pizza, Chanel N°19 et Kool, Stella est passée par là ! Les cartons vides sur la table basse, le cendrier débordant de filtres marqués de rouge à lèvres, l’inspectrice Claudine a vite fait de reconstituer les faits. Un large sourire s’étale sur son visage. Il n’y a plus qu’à suivre la piste sur les tomettes : shetland rose, serviette de bain, mini-jupe noire, bas noirs, culotte noire, soutif rose, pour arriver à la chambre de Gigi.

– Bien joué, Claudine, non, se dit-elle ?

– Pardi que oui, se répond-elle ! Je devrais jouer aux échecs, moi, je suis trop forte !

Gigi et Stella, y avait un petit moment qu’elle se le concoctait, ce coup-là ! Elle aurait bien attendu le réveil, style Ah tiens, Stella, t’es là ? Thé, café ? Mais elle est trop crevée. Le vendredi soir à L’Entrecôte, c’est le début du week-end, c’est carton plein. Elle accueille les clients, les place, leur laisse le temps de s’installer, revient prendre la commande en proposant un apéritif, et non, merci, pas d’apéritif, radins, et pour vous qu’est-ce que ce sera, ben une entrecôte, bon choix, quelle cuisson, bien cuite, qué malheur, il va me manger une semelle, et pour madame, bleue, eh ben voilà, c’est mieux, et des frites, oui, des frites et du vin, la cuvée du patron, oui, très bien, on vous apporte la salade aux noix de suite, je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée ! Ouf !

Donc, Claudine, direction son lit.

Samedi matin, 9h00

Autour du café et des tartines, Gigi et Stella, les yeux bordés de reconnaissance. À la lumière du jour, Stella détaille Gigi, vêtu de son plus beau slip kangourou.

– Ils t’ont pas raté, ces pourris !

Elle se lève, vient se placer dans son dos, suit du doigt les pleins et les déliés des traces de nerf de boeuf, les nuances bleues, vertes et jaunes des coups de matraque. Gigi éprouve un plaisir coupable à ressentir de la douleur sous la pression des doigts de Stella. En lançant les bras en arrière, il prend dans ses mains les fesses de sa, quoi, se dit-il ? Amante, maîtresse, conquête, belle ? Beaucoup de mots, mais il ne trouve rien qui lui convienne. Elle est Stella, elle est belle, il a envie d’elle et on va encore les laisser, sinon on va se faire du mal…(à suivre)

À suivre chaque jour sur https://www.facebook.com/jeanpaul.garagnon

L'intégrale est à retrouver sur ce blog http://brigou.eklablog.com/cliches-marseillais-c31530712

1 commentaire

1 commentaire

-

Clichés marseillais #28

Le Resquiadou

Après la douche, Gigi s’écroule dans le canapé, la serviette de bain autour du ventre. La nuit en garde à vue se fait durement ressentir. Il se sent comme un chat sortant d’une machine à laver, ou un patron jeté dans une bétonnière par des maçons en colère. Il faut dire qu’il s’est fait une belle estoumagade la veille avec les flics ! Pas même le temps de décapsuler la bière prise au frigo en passant qu’il sombre complètement.

Après la douche, Gigi s’écroule dans le canapé, la serviette de bain autour du ventre. La nuit en garde à vue se fait durement ressentir. Il se sent comme un chat sortant d’une machine à laver, ou un patron jeté dans une bétonnière par des maçons en colère. Il faut dire qu’il s’est fait une belle estoumagade la veille avec les flics ! Pas même le temps de décapsuler la bière prise au frigo en passant qu’il sombre complètement.

Gigi est invité chez les parents de Stella, va falloir assurer ! Il passe la journée dans les préparatifs de la soirée. Si les menus ont été arrêtés quelques jours auparavant, il a fallu se procurer tout le nécessaire le matin même. Il a proposé de s’occuper des entrées. Il sait que le père est un gros gourmand et il comptait bien l’impressionner. Toute la famille sera là, il ne faut pas décevoir.

Un collègue de l’usine est parti à la chasse sous-marine la veille, il lui a rapporté des petits violets et des cigales de mer, super rares ! Il prépare une belle sauce tomate tirant vers l’armoricaine. Il ouvre un bocal de limaçons à l’aigue sau de l’été dernier. Il ouvre deux violets, histoire de vérifier la qualité et puis le violet, Gigi en mangerait sur la tête d’un CRS ! Enfin, presque… La tunique est tendre sous la lame, la chair d’un beau jaune soufré sur les bords, orangée au centre, dans un écrin nacré. L’iode claque au nez qu’on se croirait à boire un Lagavulin 16 ans sur les roches de Sausset ! C’est bon, il faudra les ouvrir au dernier moment.

Tout d’un coup, sans trop savoir comment, Gigi se retrouve au Resquiadou, au cabanon de la famille Fabiani. Ses entrées font sensation. Il sent qu’il est en train de marquer des points. Le vieux est d’autant plus content qu’il a des invités surprise : un groupe de vagues connaissances, arrivé par bateau en début de soirée, s’est joint à la fête. Des étrangers qui ont, d’après ce que Gigi a pu entendre, des projets d’investissement dans la région. Le père Fabiani est tout content, voilà qui pourrait bien apporter du travail à sa boîte de BTP. Ils ont en tout cas l’air d’apprécier la chère, et plus encore les boissons. L’ambiance monte, on chante, quelques-uns se mettent à danser.

De son côté, Gigi a revu à la baisse son enthousiasme. Il n’a pas manqué de remarquer le manège du fils des visiteurs auprès de Stella : sourires, questions, compliments, frôlements, propos à voix basse, tout y est ! Quand il en parle à Stella, elle lui dit qu’il se fait des idées, qu’elle fait seulement bonne figure aux invités de son père. Mais le manège continue de plus belle.

Jusqu’au moment où Stella revient avec le Champagne et porte cérémonieusement une coupe au jeune type. C’est là que Gigi entend le père du jeune lui lancer d’une voix avinée : « Oh, Protis, on dirait que tu as une touche ! »

Un cri déchire la tête de Gigi, se transforme en sonnerie insistante. Il se réveille à poil dans le canapé, Stella est à la porte avec deux cartons de pizza sur les bras :

– Oh pardon, c’était ouvert !(à suivre)

À suivre chaque jour sur https://www.facebook.com/jeanpaul.garagnon

L'intégrale est à retrouver sur ce blog http://brigou.eklablog.com/cliches-marseillais-c31530712

votre commentaire

votre commentaire

-

Clichés marseillais #27

Menpenti - Anchois, câpres

En sortant du Palais de justice, son père l’a emmené voir un avocat qui l’a envoyé chez un médecin assermenté. Celui-ci a fait un certificat mentionnant les traces de nerfs de boeuf dans le dos, de coups de matraque sur les bras, les jambes, le torse et lui a délivré un arrêt de travail de trois jours. C’est vendredi, pas de bol, se dit Gigi, il devra reprendre lundi. En fin d’après-midi, Roger passe le voir à Menpenti et lui donne des nouvelles de l’usine.

En sortant du Palais de justice, son père l’a emmené voir un avocat qui l’a envoyé chez un médecin assermenté. Celui-ci a fait un certificat mentionnant les traces de nerfs de boeuf dans le dos, de coups de matraque sur les bras, les jambes, le torse et lui a délivré un arrêt de travail de trois jours. C’est vendredi, pas de bol, se dit Gigi, il devra reprendre lundi. En fin d’après-midi, Roger passe le voir à Menpenti et lui donne des nouvelles de l’usine.

Il n’y a pas eu d’information syndicale mais Roger et ses amis ont fait tourner l’information sur l’arrestation et l’inculpation de Gigi. En moins de temps qu’il n’en faut à un minot sortant de l’école pour avaler un chichi fregi, tout Coder était au courant. Les gars sont remontés, ils veulent organiser une nouvelle manifestation, mais au local de la CGT l’ambiance est tendue. Les militants vont dans le sens des ouvriers, mais un secrétaire de l’Union départementale a appelé le Gros et le discours des délégués n’est plus en phase. En gros, explique Roger, ils disent que tu as peut-être un peu cherché ce qui t’est arrivé, que la violence n’a pas sa place dans leurs rangs, que ça discrédite le mouvement, enfin, les prétextes habituels pour calmer. Et Roger a appris par son camarade proche des responsables, c’est qu’on se méfie de Gigi qu’ils l’ont vu avec lui pendant toute la manif. Leur chef de groupe a ajouté son grain de sel en disant qu’il les avait vus ensemble passer devant la Taverne avant le second rendez-vous. Pour les « stals », comme dit Roger, fréquenter un « trotro », comme disent les autres, c’est pas net ! Gigi n’en revient pas, il ne comprend pas ce qu’on peut lui reprocher. Il a pris des coups, il risque le procès et en plus il faudrait qu’il se justifie face aux gens qui devraient le défendre ! Et les histoires de « stals » et de « trotros », ça lui passe au-dessus de la tête ! Roger le quitte, il a une réunion avec ses copains pour voir ce qu’ils peuvent faire. Il tiendra Gigi au courant. Celui-ci lui a donné le numéro de téléphone du salon de coiffure qui sera ouvert le lendemain, samedi. Stella fera passer la commission, d’ailleurs, dès que Roger a filé, il l’appelle pour le lui dire. Bien sûr, elle est déjà au courant de ce qui lui est arrivé, elle n’est pas coiffeuse pour rien ! Pas étonnant que les jumelles l'aient dévisagé, tout à l'heure, devant le Balto..

– Ta soeur est passée au salon, elle m’a tout raconté. C’est les vrais bordilles ces flics ! Non, maman, c’est bon, je parle à Gigi ! Excuse ! Claudine m’a dit que tu serais tout seul ce soir, je prends deux pizzas et je monte après le salon, ça te va ? Tu as besoin de quelque chose ? Tu veux que je passe à la pharmacie ? Tu…

– C’est bon, Stella, j’ai besoin de rien, mais d’accord pour les pizzas, c’est gentil !

– Anchois avec câpres, pour toi, c’est ça ?

– C’est ça !

Gigi regarde l’horloge de la cuisine : six heures, j’ai le temps de me prendre la douche…(à suivre)

À suivre chaque jour sur https://www.facebook.com/jeanpaul.garagnon

L'intégrale est à retrouver sur ce blog http://brigou.eklablog.com/cliches-marseillais-c31530712

votre commentaire

votre commentaire

-

Clichés marseillais #26

Menpenti, Antoine Maille

Laissons à Gigi le temps de se remettre de ses émotions. Il est rentré chez sa soeur où il s’est installé depuis quelques mois. Question d’indépendance vis-à-vis des parents avec lesquels, par ailleurs, il ne s’entend pas mal. Mais il sent qu’il va étouffer en travaillant à Coder, à deux pas de la maison familiale. Et la ville l’attire. Il se rend régulièrement au local de la CNT pour rencontrer Ber ou bien ils vont faire des photos et traîner dans leurs coins favoris, la Brasserie de Lyon rue Rouget de Lisle, la Taverne boulevard Garribaldi ou O’Stop, face à l’Opéra, et encore d’autres où nous le retrouverons plus tard. Tout se situe dans un rayon de cinq cents mètres autour de la Bourse.

Laissons à Gigi le temps de se remettre de ses émotions. Il est rentré chez sa soeur où il s’est installé depuis quelques mois. Question d’indépendance vis-à-vis des parents avec lesquels, par ailleurs, il ne s’entend pas mal. Mais il sent qu’il va étouffer en travaillant à Coder, à deux pas de la maison familiale. Et la ville l’attire. Il se rend régulièrement au local de la CNT pour rencontrer Ber ou bien ils vont faire des photos et traîner dans leurs coins favoris, la Brasserie de Lyon rue Rouget de Lisle, la Taverne boulevard Garribaldi ou O’Stop, face à l’Opéra, et encore d’autres où nous le retrouverons plus tard. Tout se situe dans un rayon de cinq cents mètres autour de la Bourse.

Et puis Gigi aime bien les copines de sa soeur qui a deux ans de plus que lui. Claudine est Chef de rang à L’Entrecôte, sur le Vieux-Port, elle gagne bien sa vie et peut se permettre de payer le loyer d’un T3 dans un trois-fenêtres marseillais rue Antoine Maille, à Menpenti. Le T3 est trop grand, elle l’avait loué en pensant que son copain viendrait vivre avec elle, mais l’histoire a tourné court et Gigi s’est installé. Ah, les copines de Claudine ! Il y a Suzie par exemple, une serveuse de L’Entrecôte et surtout Stella, qui tient avec sa mère un salon de coiffure dans le quartier. Une belle Corse, rousse à confirmer le passage des Vikings dans l’île au IXe siècle !

Quand Gigi a dit à Ber où il habitait, ce dernier lui a demandé s’il savait qui était cet Antoine Maille dont sa rue portait le nom. Ben non, Gigi ne connaît pas ! Il ne connaît pas grand-chose, en fait. C’est pour ça qu’il aime bien écouter Ber, parce que lui il sait plein de trucs. Donc, Ber raconte.

Antoine Maille était fabricant de vinaigre au début du XVIIIe siècle. Quand la peste a touché Marseille, en 1720, l’Antoine aurait élaboré, produit et vendu ce qu’il a appelé « le vinaigre des quatre voleurs ». C’était soi-disant un antiseptique dont on imprégnait les masques portés pour approcher les malades ou ramasser les morts dont le nombre atteindra tout de même les 30 à 40 000 personnes sur une population de 90 000 habitants ! La préparation se faisait à partir, entre autres, d'absinthe, sauge, menthe, romarin, rue, lavande, cannelle, girofle et ail.

Pour en savoir plus, Ber emmena Gigi consulter quelques vieux ouvrages de médecine à la bibliothèque municipale de la place Carli, toute proche de la Bourse. Ils cherchèrent l’origine du nom de la préparation. Elle venait apparemment de quatre voleurs qui détroussaient les mourants, les approchant après avoir absorbé le fameux vinaigre et s’en être badigeonné le corps. Mais selon les sources, cela se passait à Marseille en 1720 ou à Toulouse un siècle plus tôt. On dit qu’ils furent grâciés après avoir révélé la recette ou que pour les remercier, ils furent pendus au lieu d’être brûlés ! Ils s’en tinrent là de leurs recherches. Pas sûr, pour les médecins modernes, que ce vinaigre ait eu une grande efficacité ; mais s’il n’a pas fait de bien, en tout cas n’a-t-il pas fait de mal. Gigi se dit qu’au bénéfice du doute, si une nouvelle épidémie arrivait à Marseille, il se concocterait bien un peu de vinaigre des quatre voleurs ! Et puis, ses nouvelles connaissances lui permirent de frimer auprès des copines de sa soeur !

Pour finir l’histoire, disons que ce sont les descendants de cet Antoine Maille qui deviendront les producteurs des vinaigres et des moutardes que l’on connaît encore aujourd’hui, en 1970.(à suivre)

À suivre chaque jour sur https://www.facebook.com/jeanpaul.garagnon

L'intégrale est à retrouver sur ce blog http://brigou.eklablog.com/cliches-marseillais-c31530712

votre commentaire

votre commentaire

-

Clichés marseillais #25

Manif interdite, suite

Un couloir, néons jaunes sur murs beigeasses, carrelage assorti. Des bancs en bois occupés par une vingtaine de personnes. Gigi reconnaît des gars de l’usine pour moitié, l’autre composée de jeunes aux cheveux plus longs, dans le style étudiants. La plupart regardent le carrelage comme le truc le plus passionnant qu’ils aient vu depuis leur communion solennelle. Roger est là aussi, à côté de Gigi. Tout est allé très vite.

Un couloir, néons jaunes sur murs beigeasses, carrelage assorti. Des bancs en bois occupés par une vingtaine de personnes. Gigi reconnaît des gars de l’usine pour moitié, l’autre composée de jeunes aux cheveux plus longs, dans le style étudiants. La plupart regardent le carrelage comme le truc le plus passionnant qu’ils aient vu depuis leur communion solennelle. Roger est là aussi, à côté de Gigi. Tout est allé très vite.

Rue Papère, des flics en civil sont arrivés et ont pris le relais des CRS. Les nerfs de boeuf ont remplacé les matraques. Gigi en fera constater les traces plus tard par un médecin assermenté, il les gardera pendant des semaines. Des mains l’ont soulevé et ramené sur la Canebière pour le faire monter dans un panier à salade. C’est à ce moment-là que sa soeur est arrivée comme une furie pour tenter de l’arracher aux mains des policiers :

– Lâchez-le, c’est mon frère ! Lâchez-le !

Elle agrippe Gigi, mais les flics lui font lâcher prise. Elle va rester là à hurler en tambourinant sur les portes du fourgon refermées sur sept ou huit gars qui n’en mènent pas large. Jusqu’à ce qu’on lui explique sèchement que si elle continue elle va finir dans le fourgon. Claudine expliquera le soir à leurs parents qu’elle faisait les magasins avec sa copine Suzie quand elle avait vu son frère se faire embarquer. Branle-bas de combat à Saint-Marcel !

Mais revenons à l’Evêché, l’Hôtel de police où un fourgon gris vient d’entrer. Quelques uniformes en sortent et pénètrent dans le bâtiment. On les retrouve un étage plus haut, ils arpentent un long couloir encombré de bancs et d’hommes sur les bancs. Le groupe en bleu progresse lentement, jusqu’à ce qu’un des uniformes se plante devant Gigi. Et de sa bouche ensanglantée, il lâche :

– C’est lui !

– Tu es sûr ?

– Sûr !

Gigi regarde le type, pas évident de le reconnaître, sans le casque et les lunettes, il se sent donc parfaitement légitime pour adopter une mine dosant habilement incompréhension et ahurissement.

Un civil prend Gigi par le bras :

– Viens avec moi.

Une heure après, Gigi est conduit au sous-sol et placé dans une cellule de garde à vue, sans lacets, sans ceinture. Il va passer la nuit sur un bas-flanc en bois, il fait froid, ça pue et ses compagnons ont braqué un camion de pastis pour l’un, battu sa femme pour l’autre. Être accusé d’avoir tapé sur un flic lui vaut un certain respect, même s’il s’en défend mordicus. Des années plus tard, en passant derrière l’Evêché, Gigi dira à sa fille, en montrant un soupirail au ras du trottoir :

– Tu vois, c’est là que j’ai passé une nuit en prison !

On a les gloires que l’on peut !

Pendant l’interrogatoire, il a raconté un peu n’importe quoi, s’étalant sur des détails sans importance. L’inspecteur en a fait trois pages, et trois pages tapées à deux doigts, c’est long ! Mais à la fin, Gigi n’a rien voulu signer, comme le lui avait conseillé Roger quand ils attendaient dans le couloir. La gueule du flic ! Mais il avait beau insister, Gigi n’avait rien voulu savoir. Un peu buté, le garçon !

Le lendemain matin, Gigi est transféré au Palais de justice. Menottes, fourgon cellulaire, parking sous-terrain, cellule de deux mètres carrés, sous-terrain au-dessous de la rue Fortia, escalier, hall, bureau d’un procureur. Dans le hall, Gigi a aperçu ses parents et sa soeur, ainsi qu’un délégué de l’usine. Au bout d’un quart d’heure, il ressort inculpé mais libre. Visiblement, l’intervention du syndicat a pesé.(à suivre)

À suivre chaque jour sur https://www.facebook.com/jeanpaul.garagnon

L'intégrale est à retrouver sur ce blog http://brigou.eklablog.com/cliches-marseillais-c31530712

votre commentaire

votre commentaire

-

Clichés marseillais #24

Manif interdite, suite

Le froid saisit Gigi à la seule vue de la nuit maintenant complètement noire. La chaleur du thé est loin déjà. Le boulevard Garribaldi est complètement bouché, les gens rentrent du travail, c’est la cohue habituelle. Au milieu du carrefour, un policier juché sur un podium agite son bâton, blanc celui-là, dans de vaines tentatives pour régler la circulation. Si l’histoire s’était passée un an plus tard, Roger aurait pu penser à Tati dans Traffic, mais nous ne sommes encore qu’en 1970, chaque chose en son temps !

Le froid saisit Gigi à la seule vue de la nuit maintenant complètement noire. La chaleur du thé est loin déjà. Le boulevard Garribaldi est complètement bouché, les gens rentrent du travail, c’est la cohue habituelle. Au milieu du carrefour, un policier juché sur un podium agite son bâton, blanc celui-là, dans de vaines tentatives pour régler la circulation. Si l’histoire s’était passée un an plus tard, Roger aurait pu penser à Tati dans Traffic, mais nous ne sommes encore qu’en 1970, chaque chose en son temps !

En passant devant La Taverne, Gigi regarde s’il aperçoit Ber, habitué des lieux. Non, il n’a pas l’air d’être là, par contre leur chef de groupe y est, devant le comptoir, en train de payer. Ils se sont vus mais ont tout de suite détourné le regard : le rendez-vous n’est que dans deux minutes, avant l’heure c’est pas l’heure ! Il faut attendre que le feu passe au rouge pour traverser. Le reste du groupe arrive, puis le responsable vient passer les consignes :

– On va se rassembler et partir en manif, mais cette fois ce sera en courant, il faut qu’on fasse le parcours le plus long possible, jusqu’à ce que les flics arrivent. On attendra le coup de sifflet pour se disperser. Ok ?

Acquiescement général.

– Personne ne part avant le sifflet ! Ensuite, chacun rentre chez soi directement, on va pas boire des coups, on traîne pas, les flics risquent de ratisser les alentours et d’arrêter tout ce qui ressemblera à un manifestant. Après la dispersion, jetez vos drapeaux dans une poubelle ou une bouche d’égout.

– Dommage, ils auraient pu resservir…

– On s’en fout, faudrait pas vous faire prendre avec. Et dès que vous êtes en lieu sûr, vous appelez le numéro que je vous ai donné cet après-midi. C’est chez mon oncle, il y sera, vous donnez simplement votre prénom. Faites-le parce que c’est comme ça qu’on saura qui a été arrêté ! Tout le monde a retenu le numéro ?

Un gars sort un papier pour vérifier.

– Putain mais tu es con ou quoi ? J’ai dit de l’apprendre, le numéro, pas de l’écrire ! Tu es pas foutu de retenir six chiffres ?

Le gars relit son papier une ou deux fois et l’avale.

– C’est bon, pas de zèle, dit le chef de groupe en se marrant.

L’incident a détendu l’atmosphère. Mais Gigi ne peut pas s’empêcher de demander :

– Tu as l’air de dire qu’il y aura forcément des arrestations !

– Les gars, pas la peine de rêver ! Tout à l’heure, ils ont laissé partir tout le monde, mais ce sera différent cette fois. Allez, on s’éternise pas, vous me suivez.

– On va où ?

– Là où on doit aller !

– J’aurais essayé, rigole Roger.

Gigi pensait descendre vers la Canebière, mais les voilà partis dans l’autre sens. Quelques mètres puis ils prennent à gauche, rue Mazagran. La rue étroite et quasiment déserte sent la pisse de chien. Roger fait signe à Gigi et ils traversent pour marcher sur le trottoir d’en face.

– On sera plus discrets, comme ça.

– Tu as l’habitude de ce genre de manifs, on dirait, demande Gigi.

– Disons que c’est pas la première.

– Et les gars du syndicat, ils ont l’air au point, dis-donc ?

– Ouais. En fait, c’est un copain à nous qui a organisé le truc.

– C’est qui, nous ?

– Disons qu’on est quelques-uns comme moi, à l’usine, ceux que les autres traitent de gauchistes. On a un camarade qui est délégué, mais les autres ne savent pas qu’il est avec nous. Je t’expliquerai, si ça t’intéresse, mais là c’est pas trop le moment.

– Ok.

Le groupe avance d’un bon pas, on tourne à droite, à gauche, une ruelle finissant sur un escalier qu’on monte puis c’est la rue Thiers qu’on descend jusqu’en bas, aux Réformés. Le rythme était bon : au moment où ils arrivent devant l’église, le coup de sifflet retentit, des groupes jaillissent, le cortège se forme et déjà la première ligne s’engage sur la Canebière. Gigi jette un oeil vers la pâtisserie Plauchut. Il mangerait bien une tarte aux poires meringuée, tiens. Mais c’est pas le moment pour ça non plus ! Les lignes sont formées, les drapeaux sont sortis, les slogans jaillissent de centaines de poitrines. Quand le cortège semble au complet, les premières rangées accélèrent, alternant course légère et marche rapide. Gigi est presque en tête avec Roger, il guette pour voir si la police arrive. Il voit un groupe d’ouvriers, bien en avant.

– Ils nous préviendront quand les flics seront là, lui explique Roger qui a vu son regard. Et ils bloqueront la circulation pour les freiner, s’ils peuvent.

Gigi se sent rassuré par la présence de Roger. Il tient fermement son drapeau au-dessus de sa tête. Ils sont maintenant à la hauteur de la librairie Tacussel, facilement reconnaissable avec sa devanture en forme de dos de livres. Soudain, ils entendent les sirènes des cars de CRS et presque aussitôt ils aperçoivent les lueurs bleues des gyrophares qui arrivent à droite par le boulevard Dugommier et à gauche par Garribaldi. Comme l’avait annoncé Roger, deux groupes sont en train de bloquer la circulation. Ils ont fait mettre des voitures en travers pour retarder l’arrivée des flics.

– La vache, ça marche, leur truc ! crie Gigi à l’oreille de Roger.

Celui-ci, tout sourire, approuve. Maintenant, de nouveaux fourgons gris arrivent du bas de la Canebière, remontant à contresens. Le groupe qui se trouvait là est vite débordé, encore quelques mètres et le cortège se trouve au contact du barrage bleu nuit qui s’est mis en place. Quelqu’un crie devant ;

– Allez, on avance !

Avancer, Gigi voudrait bien, mais ses jambes ne semblent pas du même avis. Il reste tanqué, on le dépasse, il est tétanisé. Ça crie devant, ça se bouscule, il ne voit plus rien puis il entend le coup de sifflet. C’est comme si on le réveillait, il oblique vers la gauche et quand la charge des CRS arrive à sa hauteur, il s’engouffre dans la rue Papère, direction la gare de l’Est et Noailles. La rue est pleine de voitures et de gars qui courent au milieu. Gigi prend le trottoir, il court mais se heurte aux passants et aux copains qui courent moins vite. Un cyclo garé là bascule, Gigi se prend les pieds dans les rayons et tombe. Il sent alors une pluie de coups s’abattre sur son dos, sur sa tête. Il se met à genoux, il voit autour de lui un groupe de flics casqués, visière baissée, matraque levée. Il ne peut plus bouger, il panique et puis tout d’un coup, il a l’impression de voir les choses au ralenti. Les bras qui se lèvent lentement, les matraques tendues vers le ciel qui retombent vers lui en silence parce que quelqu’un a coupé le son, le coup qu’il sent à peine et ça recommence et puis il voit un visage grimaçant sous une visière relevée. Il a le temps de se dire Toi, tu es pour moi ! et le film reprend sa vitesse normale, Gigi replie en arrière le bras portant le drapeau et le détend vers le menton sans protection. Il sent le choc dans son bras, il sait qu’il a touché, le type s’effondre et Gigi sent alors des genoux dans son dos et des mains qui l’agrippent de toute part.À suivre chaque jour sur https://www.facebook.com/jeanpaul.garagnon

L'intégrale est à retrouver sur ce blog http://brigou.eklablog.com/cliches-marseillais-c31530712

votre commentaire

votre commentaire

-

Clichés marseillais #23

Libérations

Il se dit à Marseille qu’il y a les enfants nés à Bouchard et les autres. Ceux bien nés, ceux des quartiers Sud, ceux dont les parents parlent avec l’accent de Saint-Giniez ou de Rodocanacchi, en avançant les lèvres en cul-de-poule, sortent de la Clinique Bouchard.

Il se dit à Marseille qu’il y a les enfants nés à Bouchard et les autres. Ceux bien nés, ceux des quartiers Sud, ceux dont les parents parlent avec l’accent de Saint-Giniez ou de Rodocanacchi, en avançant les lèvres en cul-de-poule, sortent de la Clinique Bouchard.

Je suis né à Bouchard car ma mère, sage-femme de son état, connaissait du monde là-bas.

Mais au fond, et très banalement, ma naissance est une affaire de libérations. Il y a bien sûr la période. Pensez, huit années se sont passées depuis la Libération, la grande, la majuscule, celle qui a changé les couleurs des tanks dans les rues et des drapeaux aux façades des bâtiments publics. Huit ans, c’est pas énorme, surtout vu de là où j’en suis et ce sont huit années de paix ; ça passe plus vite, la paix, on fait moins attention, on s’habitue, on croit que c’est pour toujours. Les cinq années de guerre qui avaient précédé, elles avaient compté doubles, peut-être triples, même. Alors huit ans, fatalement, c’est peu de chose. Surtout quand vous devez toujours compter les tickets de rationnement pour le pain ou le café et que vous manquez d’à peu près tout. Les chewing-gums et le chocolat, ça n’avait duré qu’un temps. Un peu comme les casquettes et les porte-clés distribués au passage de la caravane du Tour de France. On est super content, on a eu des cadeaux et après quelques jours la casquette a perdu ses couleurs sous la première pluie et le porte-clés s’est cassé à la deuxième ouverture. Après les embrassades au son du jazz étaient venues les femmes tondues sous les sarcasmes des nouveaux résistants. Libération quand même.

Quand on avait vingt ans dans ces années-là, on s’attendait à tout, on voulait bouffer le monde. On essayait de ne pas trop penser au frère mort dans un camp, au père écrasé sous une bombe. On fêtait la France retrouvée, on oubliait son incartade avec le Maréchal. On était prêt à pardonner. C’était ça aussi : on se libérait du passé, celui à la face sombre, la France qui avait été la catin des boches. Il fallait vivre, vivre fort et vite. On se mariait à toute allure, on enfantait pour repeupler le pays, remplacer les pauvres gars ou simplement pour rattraper le temps perdu à ne pas avoir mis au monde des enfants qui auraient crevé de faim.

Donc, on enfantait. Et moi je naissais.

Mes parents, vingt ans en 1943-44, ils avaient profité des premières vacances en paix pour sortir de chez eux. Des vacances, pas complètement, non, bien sûr, pas les moyens. Mais des demi-vacances, ça oui, ils pouvaient se le permettre. Alors, la colonie de vacances, côté monos. On prenait l’air, on était une bande de jeunes et on occupait les gamins avec trois fois rien. Ils s’étaient connus comme ça, s’étaient tournés autour et avaient franchi le pas. Fallait pas trop traîner, on voulait saisir sa chance, y en aurait peut-être pas pour tout le monde. Bref, l’histoire classique, fiançailles, mariage, comme on faisait en ces temps-là. On habitait chez la mère de la mariée, c’était plus simple, moins cher, et puis avec tous les dégâts des bombardements, on ne trouvait pas facilement à se loger. C’est au Racati, entre la gare et la vieille Faculté des sciences, en bordure des terres de l’ancien cimetière Saint-Charles.

Et donc une nouvelle libération arrive le 12 avril 1952, après neuf mois d’attente, sans originalité. Cette fois, ce sera un garçon, deux ans après la fille. On est à Bouchard, même si l’on n’est pas de ce monde-là.

Ma mère a-t-elle pensé, en me libérant, à son père qui avait été emprisonné à deux pas, exactement 1000 mètres à vol d’oiseau, dans une villa au 425 de la rue Paradis, siège de la Gestapo marseillaise ? Lui aussi avait fini par être libéré, après six mois de villa Paradis et de Baumettes. Juste à temps pour aller se fourrer, trois semaines plus tard, le 27 mai 1944, sous une bombe américaine. Ça se passe du côté de la gare où il travaille, en face de chez lui. Il rate de trois mois l’arrivée des goumiers marocains et des tirailleurs algériens de de Monsabert. Ma mère eut-elle le sentiment que cette vie qu’elle donnait venait compenser, venger, consoler celle qui avait été prise peu avant ?

Pour sûr qu’elle y pensait, ma mère, tout en me libérant. Si je l’avais mieux regardée, ce jour-là, j’aurais pu lui trouver un petit air triste derrière sa joie.À suivre chaque jour sur https://www.facebook.com/jeanpaul.garagnon

L'intégrale est à retrouver sur ce blog http://brigou.eklablog.com/cliches-marseillais-c31530712

votre commentaire

votre commentaire

-

Clichés marseillais #22

Manif interdite, suite

Gigi et Roger reprennent leur souffle en buvant le thé brûlant à petites gorgées.

Gigi et Roger reprennent leur souffle en buvant le thé brûlant à petites gorgées.

– Ça se passe souvent comme ça ? demande Gigi.

– Non, c’est la première fois que je vois ça ! Même en 68 c’était calme à Marseille. Là, ils sont chauds bouillants, les flics !

– Et tu crois qu’on va recommencer, tout à l’heure ?

– J’en sais rien, je suis pas dans le secret des dieux !

– Pourtant, tu es au syndicat, non ? Je t’ai vu le matin distribuer des tracts à l’entrée.

– C’est vrai, mais tu sais, au syndicat, je suis pas très bien vu des grands chefs, se marre Roger.

Et devant la mine étonnée de Gigi, il explique.

– En fait, on n’est pas toujours d’accord. On s’est bien engueulé en 68, quand des étudiants sont venus à l’usine pour nous soutenir. Les délégués de la CGT ne voulaient pas en entendre parler, ils les traitaient d’aventuristes, de fils de bourgeois, de fascistes ! Moi, je trouvais que c’était vraiment con de refuser le soutien de ces jeunes. Du coup, le gros – tu vois lequel – m’avait forcé à rentrer dans l’usine et il avait fait cadenasser les grilles pour que les « zéléments zestéreiurs », comme il disait, ne puissent pas pénétrer.

– Ils avaient peut-être peur que les étudiants viennent casser les machines ? Que ce soient des saboteurs ?

– Tu parles, ils avaient pas trop le style de saboteurs. Je crois surtout qu’ils ne voulaient pas qu’on parle avec eux, des fois qu’ils nous auraient mis des mauvaises idées dans la tête. En plus, dans le groupe, y avait une petite brune super mignonne, j’aurais bien aimé discuter avec elle !

Mais devant les yeux étonnés de Gigi, il ajoute :

– Non, je blague !

– Mais pourquoi ils faisaient ça ?

– Bof ! Ils ont fait ça partout, c’étaient les consignes du parti !

– Du parti communiste ?

– Bien sûr ! Presque tous les délégués CGT étaient au parti et au début, en 68, ils étaient contre la grève. Ils ne comprenaient rien à ce qui se passait. Surtout chez les jeunes et les étudiants. Et ils ne maîtrisaient rien du tout. Leur truc, c’était les élections, tranquilles ! Et ils savaient que parmi les « zétudiants », il y avait pas mal de gauchistes, comme ils disaient. Du coup, ils leur ont fait la totale : traîtres à la classe ouvrière, hitléro-trotskystes. Le gros est même allé jusqu’à dire à la petite brune qu’elle était du côté de Horthy, le fasciste hongrois ! C’était du grand n’importe quoi !

– Ok, j’ai compris. On m’avait déjà expliqué des trucs comme ça, un ami, ben tiens, juste à côté, à la CNT ?

– Les anars ?

– Oui, mais les anars espagnols ; les anarco-syndicalistes, ils disent ! Y avait un vieux, à la menuiserie où je travaillais avant, Miguel, il avait fui l’Espagne à la fin de la guerre civile, en 1939, parce que les franquistes voulaient sa peau. Il m’a présenté à ses copains de la CNT et voilà pourquoi…

– Faudra qu’on en reparle. Mais en attendant, on va se bouger le cul parce que c’est l’heure.

Roger se lève, laisse quelques pièces sur le comptoir et les deux collègues se dirigent vers le Cinéac pour le nouveau rendez-vous.

(à suivre)À suivre chaque jour sur https://www.facebook.com/jeanpaul.garagnon

L'intégrale est à retrouver sur ce blog http://brigou.eklablog.com/cliches-marseillais-c31530712

votre commentaire

votre commentaire

-

Clichés marseillais #21

Manif interdite, suite

Un barrage bleu nuit, des boucliers brillants desquels dépassent des casques, des lunettes, des matraques. Barrage en travers de la Canebière, barrage contre la colère encore pacifique. La manifestation a stoppé, les rangs de derrière tournent l’angle de la rue Paradis, continuent à avancer, bruyants, ignorants encore du barrage bleu. Les rangs se resserrent, aussi parce qu’on se rapproche, il y a des mots pour ça, on serre les rangs. On regarde autour de soi, on cherche dans la foule les visages connus. Il y a beaucoup d’ouvriers de l’usine mais il y a aussi des plus jeunes, des cheveux plus longs, des tenues moins convenues que les vestes de travail. On se rapproche de ceux du groupe, ce soir c’est notre famille, il faut qu’on reste ensemble, on se frôle, on se prend les coudes, on fait bloc. Gigi se soulève sur la pointe des pieds, il voudrait savoir ce qui se passe, il n’aime pas attendre sans savoir. Le collègue d’à côté a croisé les doigts et lui propose ses deux mains Vas-y, grimpe ! Gigi pose un pied, se hausse, il a quand même le temps de penser que la chaussure de sécurité sur la paume des mains, ça doit pas être très agréable mais ça y est, il s’est dressé, il dépasse toutes les têtes, ça ferait une bonne photo, Gigi, les yeux bleus, cheveux noirs, scrutant bers l’avant de la manifestation, tout le monde est arrêté, la première ligne est nez à nez avec les bleus qui se sont alignés en travers de la rue. De nouveaux camions arrivent et déversent de nouveaux uniformes. Et puis d’un coup les boucliers avancent. À nouveau, un long coup de sifflet, le même que tout à l’heure, mais cette fois il ordonne la dispersion, on le sait, c’est convenu comme ça. Les boucliers poussent la première ligne qui recule lentement pour laisser le temps aux autres de partir. Gigi a sauté à terre, le type qui l’aidait à regarder le prend par le bras et lui dit Suis-moi. Ils courent vers l’arrière, rue Vacon, rue d’Aubagne. Gigi suit toujours. Il sait qui est le gars : Roger, il travaille à l’atelier Electricité, les gars du syndicat le traitent de gaucho, trotsko, Gigi n’a jamais vraiment osé lui parler. Ça lui revient comme ça, pendant qu’il court derrière lui. Il sait où il est, rue de l’Académie, rue du Musée, des coins près de la vieille Bourse où il est venu avec Ber. Roger s’arrête, mains aux genoux, ils ne sont plus que tous les deux, autour des Arabes passent sans les regarder. Roger fait signe à Gigi et entre dans un minuscule café, tout en longueur. Ils marchent jusqu’au fond, passent le long des tables où des clients jouent aux dominos en buvant du thé. Ça sent la menthe, le tabac froid. Roger fait un signe vers l’homme qui se tient derrière le comptoir et s’assoit à la dernière table, un nouveau signe, cette fois pour Gigi. Il est muet, ce Roger ? Bizarre pour un trotskyste ! Non, il articule un Ouf ! J’en peux plus ! et Gigi se sent rassuré. Il n’en mène pas large. Dans quoi s’est-il fourré ? Ils reprennent leur respiration et se mettent à rire de se voir tous les deux à bout de souffle. Deux verres de thé à la menthe sont arrivés sur la table en formica. C’est chaud et ça rafraîchit en même temps. Gigi sent la sueur couler dans son dos. Putain, les enculés ! Tu l’as dit ! Ils rient encore. Attends, c’est pas tout ça, il est quelle heure ? Six heures vingt-cinq, on a rendez-vous à sept heures moins dix au Cinéac. C’est tout près, on y est en trois minutes, on va dire cinq pour être peinards, on a vingt minutes devant nous, les flics viendront pas nous chercher ici !

Un barrage bleu nuit, des boucliers brillants desquels dépassent des casques, des lunettes, des matraques. Barrage en travers de la Canebière, barrage contre la colère encore pacifique. La manifestation a stoppé, les rangs de derrière tournent l’angle de la rue Paradis, continuent à avancer, bruyants, ignorants encore du barrage bleu. Les rangs se resserrent, aussi parce qu’on se rapproche, il y a des mots pour ça, on serre les rangs. On regarde autour de soi, on cherche dans la foule les visages connus. Il y a beaucoup d’ouvriers de l’usine mais il y a aussi des plus jeunes, des cheveux plus longs, des tenues moins convenues que les vestes de travail. On se rapproche de ceux du groupe, ce soir c’est notre famille, il faut qu’on reste ensemble, on se frôle, on se prend les coudes, on fait bloc. Gigi se soulève sur la pointe des pieds, il voudrait savoir ce qui se passe, il n’aime pas attendre sans savoir. Le collègue d’à côté a croisé les doigts et lui propose ses deux mains Vas-y, grimpe ! Gigi pose un pied, se hausse, il a quand même le temps de penser que la chaussure de sécurité sur la paume des mains, ça doit pas être très agréable mais ça y est, il s’est dressé, il dépasse toutes les têtes, ça ferait une bonne photo, Gigi, les yeux bleus, cheveux noirs, scrutant bers l’avant de la manifestation, tout le monde est arrêté, la première ligne est nez à nez avec les bleus qui se sont alignés en travers de la rue. De nouveaux camions arrivent et déversent de nouveaux uniformes. Et puis d’un coup les boucliers avancent. À nouveau, un long coup de sifflet, le même que tout à l’heure, mais cette fois il ordonne la dispersion, on le sait, c’est convenu comme ça. Les boucliers poussent la première ligne qui recule lentement pour laisser le temps aux autres de partir. Gigi a sauté à terre, le type qui l’aidait à regarder le prend par le bras et lui dit Suis-moi. Ils courent vers l’arrière, rue Vacon, rue d’Aubagne. Gigi suit toujours. Il sait qui est le gars : Roger, il travaille à l’atelier Electricité, les gars du syndicat le traitent de gaucho, trotsko, Gigi n’a jamais vraiment osé lui parler. Ça lui revient comme ça, pendant qu’il court derrière lui. Il sait où il est, rue de l’Académie, rue du Musée, des coins près de la vieille Bourse où il est venu avec Ber. Roger s’arrête, mains aux genoux, ils ne sont plus que tous les deux, autour des Arabes passent sans les regarder. Roger fait signe à Gigi et entre dans un minuscule café, tout en longueur. Ils marchent jusqu’au fond, passent le long des tables où des clients jouent aux dominos en buvant du thé. Ça sent la menthe, le tabac froid. Roger fait un signe vers l’homme qui se tient derrière le comptoir et s’assoit à la dernière table, un nouveau signe, cette fois pour Gigi. Il est muet, ce Roger ? Bizarre pour un trotskyste ! Non, il articule un Ouf ! J’en peux plus ! et Gigi se sent rassuré. Il n’en mène pas large. Dans quoi s’est-il fourré ? Ils reprennent leur respiration et se mettent à rire de se voir tous les deux à bout de souffle. Deux verres de thé à la menthe sont arrivés sur la table en formica. C’est chaud et ça rafraîchit en même temps. Gigi sent la sueur couler dans son dos. Putain, les enculés ! Tu l’as dit ! Ils rient encore. Attends, c’est pas tout ça, il est quelle heure ? Six heures vingt-cinq, on a rendez-vous à sept heures moins dix au Cinéac. C’est tout près, on y est en trois minutes, on va dire cinq pour être peinards, on a vingt minutes devant nous, les flics viendront pas nous chercher ici !

(à suivre)À suivre chaque jour sur https://www.facebook.com/jeanpaul.garagnon

L'intégrale est à retrouver sur ce blog http://brigou.eklablog.com/cliches-marseillais-c31530712

votre commentaire

votre commentaire

-

Clichés marseillais #20

Manif interdite

Gigi marche dans ces rues du centre-ville qu’il commence à mieux connaître. Longtemps, le seul itinéraire qu’il pratiquait, c’était celui qu’il prenait pour se rendre à la vieille Bourse du travail. Depuis qu’il a quitté la menuiserie pour entrer chez Coder, il a rencontré d’autres camarades et il ne fréquente plus le local de la CNT. Il ne voit plus que Ber. Avec lui, il a découvert la photo et la politique. Il s’est acheté un appareil, un Nikkormat. Il a réussi à négocier dans ce magasin de la rue Paradis : 1 370 francs, il n’avait pas un centime de plus en ayant vidé son livret de caisse d’épargne. Avec Ber, ils se retrouvent le samedi après-midi et photographient la ville et surtout les gens. Et puis ils vont boire des bières brunes et manger des limaçons à la Brasserie de Lyon en discutant de la Révolution russe, la Guerre d’Espagne, Cuba ou le Vietnam. Gigi découvre la plus-value, le taux de profit, l’exploitation et du coup il comprend mieux ce qui se passe à l’usine.

Gigi marche dans ces rues du centre-ville qu’il commence à mieux connaître. Longtemps, le seul itinéraire qu’il pratiquait, c’était celui qu’il prenait pour se rendre à la vieille Bourse du travail. Depuis qu’il a quitté la menuiserie pour entrer chez Coder, il a rencontré d’autres camarades et il ne fréquente plus le local de la CNT. Il ne voit plus que Ber. Avec lui, il a découvert la photo et la politique. Il s’est acheté un appareil, un Nikkormat. Il a réussi à négocier dans ce magasin de la rue Paradis : 1 370 francs, il n’avait pas un centime de plus en ayant vidé son livret de caisse d’épargne. Avec Ber, ils se retrouvent le samedi après-midi et photographient la ville et surtout les gens. Et puis ils vont boire des bières brunes et manger des limaçons à la Brasserie de Lyon en discutant de la Révolution russe, la Guerre d’Espagne, Cuba ou le Vietnam. Gigi découvre la plus-value, le taux de profit, l’exploitation et du coup il comprend mieux ce qui se passe à l’usine.

Pendant qu’on parle de tout ça, Gigi marche, il suit les camarades qui suivent le chef de groupe qui lui-même suit les consignes qu’un responsable lui a données avant de quitter l’usine. Les plus jeunes, qui descendent le samedi par le 40 pour aller au cinéma, connaissent tous les coins de la ville. Gigi en est encore à la découvrir en compagnie de Ber. Et quand il n’est pas avec Ber, il reste à Saint-Marcel pour aider son père au jardin.

Ici, pas de jardins. Des immeubles, des rues sombres, des voitures, une foule de passants. Depuis que les licenciements ont été annoncés, il est venu plusieurs fois en ville, pour les manifestations, les affichages, les distributions de tracts. Tous les ouvriers se bougent, mais les patrons ne veulent rien savoir, le Préfet refuse même d’organiser la médiation demandée par les syndicats.

Ce soir, ils ont décidé d’aller devant la Préfecture pour crier une nouvelle fois leur colère. La manifestation a été interdite mais la colère est trop grande. Ils y vont quand même. Des petits groupes ont été formés, ils marchent dans le centre-ville, dispersés, attendant de se rassembler à l’heure précise et à l’endroit précis que seuls les responsables des groupes connaissent.

Ça ne plaît pas beaucoup à Gigi, de suivre les autres sans savoir où il va ni ce qui va se passer exactement. Sur le cours Lieutaud, ils longent des fourgons gris remplis de CRS prêts à intervenir. La police se doute bien que les ouvriers n’ont pas renoncé. Il y a aussi de longs cars bleu nuit dans lesquels les gardes mobiles patientent. Ceux-là sont les pires. Certains sont descendus des cars, tout harnachés, casque à visière sur la tête, longue matraque noire pendant au côté. Gigi sent contre sa cuisse le manche en bois du drapeau qu’il a caché là et qu’il tient par une lanière à travers le fond décousu de la poche de son pantalon. Chacun a reçu son drapeau en partant de l’usine. Il a trouvé que le manche était bien gros pour le peu de tissu rouge cloué dessus mais il n’a rien osé dire. En passant devant les uniformes sombres, il essaie de regarder ailleurs, comme s’il faisait du lèche-vitrines. Il laisse quelques mètres entre les camarades et lui. Le groupe prend maintenant à droite, rue de Village, à gauche, Marengo, Gigi ne reconnaît plus rien mais il suit, rue d’Aubagne et un dédale de petites rues qui descendent vers le pot. Il a l’impression que tout en lui crie Je ne suis pas à ma place, ce n’est pas mon quartier, je ne porte pas les vêtements qu’il faut, regardez mes chaussures de sécurité, pourquoi je n’ai pas pensé à mettre autre chose ? Vous ne voyez que moi, mon pantalon de grosse toile, mes grosses mains bleuies par la limaille de fer. Gigi baisse les yeux, il a très envie de pisser mais il n’est pas question de s’arrêter et de perdre les copains. Il n’ose pas demander au chef de groupe de le laisser entrer dans un bar pour aller se soulager. D’ailleurs, le rassemblement peut se former d’un instant à l’autre. Il ne sait rien. On l’a pourtant prévenu, il faut pisser avant les manifs, t’auras pas le temps après et si tu prends un coup dans les couilles ça te fera encore plus mal ! Depuis quelques minutes, leur groupe en croise d’autres. On reconnaît des gars de l’usine, des copains d’atelier, qui font mine de se promener le nez au vent ; certains discutent entre eux, ça fait plus naturel se dit Gigi. Si Ber était là, j’aurais plus confiance, on pourrait parler, on aurait eu l’air de collègues allant boire l’apéro après le boulot.

D’autres groupes passent, le moment doit approcher. Ils sont tout près de la Place de la Bourse. Et soudain, un long coup de sifflet, le chef de groupe crie On y va ! et descend sur la chaussée. Des images arrivent dans la tête de Gigi comme un flash : la sortie des tranchées dans les films sur la guerre de 14, un gradé qui monte à l’échelle, se dresse, siffle et une marée de soldats pouilleux qui suit pour aller au casse-pipe ! Il ne s’éternise pas sur les images, il suit, comme tous, en sortant le drapeau de sous son pantalon. Il se retrouve entouré de centaines de gars, ils occupent toute la portion de la rue Paradis le long de la place de la Bourse et commencent à avancer vers la Canebière en criant. Sur les trottoirs, les passants se sont arrêtés et regardent la scène, l’air de se demander d’où cette foule a bien pu sortir. Gigi essaie de rester au contact des collègues, comme on leur a expliqué avant de venir. Il sait qu’en cas de problème, un deuxième rendez-vous est fixé à 18h50 devant le Cinéac pour reformer le groupe. Au moment où ils débouchent sur la Canebière, les cars de flics arrivent du haut, freinent en catastrophe pour laisser descendre leur cargaison d’uniformes. Gigi serre la main sur le manche du drapeau. Ce soir, ils vont payer !

(à suivre)À suivre chaque jour sur https://www.facebook.com/jeanpaul.garagnon

L'intégrale est à retrouver sur ce blog http://brigou.eklablog.com/cliches-marseillais-c31530712

votre commentaire

votre commentaire

-

Clichés marseillais #19

Noailles - Bernard rencontre Gigi

Bernard a ouvert le carton à dessins, il en a sorti des photos, agrandissements couleurs 30 x 40 qu’il étale sur la table.

Bernard a ouvert le carton à dessins, il en a sorti des photos, agrandissements couleurs 30 x 40 qu’il étale sur la table.

Ce soir il tient la permanence au local de la CNT, mais il doit travailler sur ces photos qu’il va exposer dans deux jours sur les murs du hall du Port autonome, à La Joliette. Il aura juste assez de la journée de demain pour refaire les tirages qui ne le satisfont pas encore complètement. Il a passé des mois sur les quais à relever les graffiti, les peintures, les tags que laissent des marins à l’escale sur les quais.

L’œil rivé au compte-fils posé sur une image, il n’a pas vu entrer le jeune homme qui se tient devant lui. C’est quand l’autre le salue qu’il relève la tête. Le garçon n’a pas l’air bien vieux, mais il n’a pas le style de ceux qui fréquentent les lieux : veste de travail, chaussures de sécurité. Bernard se dit que la sacoche de vieux cuir à l’épaule de ce gars ne doit pas contenir des livres et des cahiers. Du temps des présentations, Bernard poursuit son examen. Une masse de cheveux noirs, la peau mate sur laquelle se détachent des yeux d’un bleu très clair qui semblent vouloir attraper le monde. Sans savoir pourquoi, Bernard se dit que celui-là a sûrement oublié d’être bête. Miguel lui a parlé d’un jeune de la menuiserie et tout le bien qu’il en a dit ne semble pas exagéré. Et pour que Miguel se laisse aller à un compliment... Bernard suit le regard du garçon, fixé sur les photos avec l’air de n’y rien comprendre. Il apprécie ce regard, cette attention, il sent des fourmillements sur son cuir chevelu. Il se dit que cette rencontre sera importante pour lui.

– Tu dois être Gigi, le copain de Miguel ?

– C’est ça.

– Ça t’intéresse ? demande Bernard en montrant les photos.

– Qu’est-ce que c’est ?

– Des photos que j’ai faites. Tu as un moment, tu veux t’assoir ?

Bernard dégage une chaise de la pile de dossiers qui s’y entasse, fait signe.

En s’asseyant, Gigi n’imagine pas que cette rencontre va changer sa vie.(à suivre)

À suivre chaque jour sur https://www.facebook.com/jeanpaul.garagnon

L'intégrale est à retrouver sur ce blog http://brigou.eklablog.com/cliches-marseillais-c31530712

votre commentaire

votre commentaire

-

Clichés marseillais #18

Noailles - Gigi rencontre Bernard

En sortant de la menuiserie, Gigi remonte la sangle de la sacoche de gros cuir qui commençait à glisser de son épaule. Il transporte en permanence avec lui les outils du grand-père Luigi, il les préfère à ceux de l’atelier. Dans chaque éraflure de leurs manches il sent la main qui a travaillé un demi-siècle plus tôt. Celui-là, il avait quitté son village sicilien pour aller travailler comme menuisier à Milan avec un oncle, puis dans le bâtiment. Beaucoup de travail, un peu d’économies, suffisamment pour revenir un beau jour au village chercher une fille à marier. Une voisine de ses parents lui présente les dix ouvrières d’un atelier de couture. Il les rencontre une par une et pour finir il séduit la propriétaire de l’atelier et l’épouse. Et comme Mussolini n’est pas leur copain, ils s’en vont à Marseille.

En sortant de la menuiserie, Gigi remonte la sangle de la sacoche de gros cuir qui commençait à glisser de son épaule. Il transporte en permanence avec lui les outils du grand-père Luigi, il les préfère à ceux de l’atelier. Dans chaque éraflure de leurs manches il sent la main qui a travaillé un demi-siècle plus tôt. Celui-là, il avait quitté son village sicilien pour aller travailler comme menuisier à Milan avec un oncle, puis dans le bâtiment. Beaucoup de travail, un peu d’économies, suffisamment pour revenir un beau jour au village chercher une fille à marier. Une voisine de ses parents lui présente les dix ouvrières d’un atelier de couture. Il les rencontre une par une et pour finir il séduit la propriétaire de l’atelier et l’épouse. Et comme Mussolini n’est pas leur copain, ils s’en vont à Marseille.

Ce soir, Gigi sort de l’atelier, il prend le bus sur l’avenue de la Capelette pour descendre en ville. Au terminus de la Préfecture, il continue à pied par la rue de Rome et Noailles. Au travail, il s’est lié avec Miguel, un vieil ouvrier anarchiste espagnol qui s’est mis en tête de faire son éducation politique. Il lui a présenté ses amis et Gigi passe régulièrement au local de la CNT, au-dessus de la Gare de l’Est. La CNT espagnole, hein, lui a dit Miguel, faut pas confondre avec les rigolos d’ici ! Gigi se passionne pour les discussions sans fin sur la Guerre d’Espagne, la Révolution russe, il découvre Bakounine, Durutti et des idées qui n’ont jamais franchi le seuil de la maison familiale où l’on admire plutôt Staline, Maurice Thorez et Jacques Duclos. Alors évidemment, ça a pété avec le père. On est en 1966, on rigole pas avec le Parti ! Gigi a fini par quitter la maison pour aller habiter chez sa sœur à Menpenti.

Au local de la vieille Bourse du travail, il est accueilli par un homme qu’il ne connaît pas encore. Les présentations sont vite faites : Salut ! Salut, je suis Bernard. Moi c’est Jean-Jacques mais on me dit Gigi. Ah, c’est toi le fameux Gigi, Miguel m’a parlé de toi ! Devant Bernard, la table est couverte de photos grand format. Gigi voit des formes mais ne comprend pas de quoi il s’agit. Bernard a saisi son regard et perçu son incompréhension. Il lui explique qu’il est photographe au Port de Marseille. Les agrandissements qu’il est en train d’examiner représentent les graffitis peints par les ouvriers des chantiers sur les murs des bassins de carénage. Il y a aussi des marques laissées par les marins de tous les pays du monde qui s’ennuient à Marseille pendant les travaux. Gigi voit ça comme des peintures abstraites. votre commentaire

votre commentaire

-

Clichés marseillais #17

Menpenti - Le miroir

En rentrant chez moi, j’ai vu un miroir dans un container à ordures – vous savez, ce genre de miroir encadré de bois qu’on trouve le plus souvent dans les salles de bain. Un miroir tout simple, bon marché. Sur le miroir, tracée en grosses lettres roses, une inscription : Théo on est au McDo. Qu’est-ce que cela pouvait bien vouloir dire ? À qui s’adressait ce message ? Qui l’avait écrit ? Et de quand datait-il ?

En rentrant chez moi, j’ai vu un miroir dans un container à ordures – vous savez, ce genre de miroir encadré de bois qu’on trouve le plus souvent dans les salles de bain. Un miroir tout simple, bon marché. Sur le miroir, tracée en grosses lettres roses, une inscription : Théo on est au McDo. Qu’est-ce que cela pouvait bien vouloir dire ? À qui s’adressait ce message ? Qui l’avait écrit ? Et de quand datait-il ?

Il faut vous dire que cela se passait avant le Grand confinement, à une époque où les téléphones portables étaient encore très largement utilisés. Pourquoi quelqu’un aurait-il pris la peine d’écrire sur un miroir Théo on est au McDo, alors qu’il lui aurait suffi d’appeler Théo, de lui demander Théo, t’es où ? et de lui dire tout simplement, Théo, on va au McDo, retrouve nous là-bas. Au cas où Théo n’aurait pas répondu, on pouvait lui laisser un message, ou lui envoyer un texto. Avec la possibilité d’ajouter de quel McDo il s’agissait, qui serait au McDo, et à quelle heure ils s’y trouveraient. Mais non, on avait préféré écrire sur un miroir Théo, on est au McDo. En écartant les hypothèses extravagantes comme : Théo n’a pas de portable, ou n’a pas le téléphone, tous les réseaux téléphoniques sont en panne, il ne reste plus qu’une chose à envisager : ce message avait été écrit voici bien des années, à l’époque précédant la généralisation des téléphones portables. D’ailleurs, qui aurait pris le risque de laisser un message sur un miroir en bon état apparent dans un container à ordures, sachant que le premier quidam passant par là pouvait se dire Tiens, il est pas mal, ce miroir, je vais le ramener à la maison, je verrai s’il peut servir à quelque chose. Auquel cas le message aurait été perdu et Théo n’aurait jamais su qu’on l’attendait au McDo. Car on voit mal comment le quidam aurait pu emporter le miroir et laisser le message. Il convient également d’écarter l’idée selon laquelle on aurait laissé le message tout en se disant qu’un quidam risquait d’emporter le miroir et le message, que Théo ne pourrait donc pas voir le message, qu’il ne pourrait pas savoir qu’on l’attendait au McDo, et qu’on pourrait ainsi passer une soirée tranquille sans ce raseur de Théo, tout en lui expliquant le lendemain que si, bien sûr, on l’avait invité, même qu’on lui avait laissé un message en bas de chez lui, sur un miroir. Oui, écartons cette idée qui nous emmènerait sur des chemins trop tortueux. Non, l’hypothèse la plus vraisemblable est bien que ce message avait été écrit avant l’époque du téléphone portable – ce qui ne nous rajeunit pas.

Mais alors pourquoi, des années plus tard, ce message se trouvait-il encore sur un miroir jeté sans pitié dans un container à ordures ? Pourquoi n’avait-il pas été effacé ? On avait pu se regarder, se coiffer, se raser, se maquiller, se tirer les vers du nez, se chercher des petits morceaux d’aliments entre les dents en se contemplant dans un miroir surchargé du message Théo, on est au McDo en grosses lettres roses ? Était-ce la dernière fois qu’on s’était adressé à Théo, qui ce soir-là, en se dirigeant vers le McDo, avait été renversé par un Range Rover engagé dans le rallye Notre-Dame-du-Mont – La Plaine – Cours Julien puis traîné sur une vingtaine de mètres avant que le véhicule ne s’immobilisât et ne laissât découvrir sa victime défigurée, décervelée et, en un mot, dévitalisée ? Le message sur le miroir serait alors devenu une sorte d’icône devant laquelle on se serait complu à se lamenter et à s’auto-flageller en se disant que Théo serait toujours là si on ne lui avait pas laissé ce stupide message l’enjoignant de se rendre au McDo.

Cela me parut si étrange que je détournai le regard et passai mon chemin sans plus m’en soucier. Je rentrai chez moi, non sans aller d'abord boire une Pietra au bar voisin pour rafraîchir mes neurones que l’intense réflexion à laquelle je venais de me livrer avait mis en ébullition. votre commentaire

votre commentaire

-

Clichés marseillais #16

Chez l'homme en noir

Je fis coulisser la porte vitrée qui n’était pas fermée à clé. Une odeur de fumée, de suie, de bois me prit le nez. Une cheminée mal entretenue encombrait un côté de la pièce. Si ce n’était l’odeur, j’aurais d’abord remarqué les étagères bourrées de livres qui occupaient la longueur face à l’entrée et la largeur sur le côté gauche. J’étais tenté de passer quelques titres en revue pour avoir une idée de ce que lisaient les gens qui vivaient ici, mais je n’avais pas vraiment le temps de m’éterniser. Du moins c’est ce que je me dis d’abord. Je montai l’escalier en pin sur la droite qui conduisait à une pièce aménagée en bureau, table, fauteuil tournant, ordinateur, canapé, étagères. Je compris que je n’aurais pas le temps de fouiller la totalité du fatras qui encombrait les étagères, un amoncellement de dossiers, de boîtes archives, boîtes à revues, boîtes à chaussures, boîtes à biscuits, boîtes en bois, en fer, en carton. Ça, c’était drôlement aimer les boîtes !J’en ouvris quelques unes, presque au hasard. Une ancienne boîte à biscuits posée sur une étagère du bas était remplie de vieilles paires de lunettes, cartes diverses, étudiant, Club Mickey, CGT, Solidaires, Ecole du ski français, piscine, porte-clés faits maison, auto-collants, pièces de monnaie étrangères, flyers de marabouts marseillais. Les cartes étaient toutes au même nom. Les photos correspondaient à celle qui m’avait été remise la veille, montrant un homme habillé de noir. Les boîtes archives débordaient de papiers divers, bulletins de salaires, factures, quittances de loyer, relevés bancaires. Toujours pas trace d’autre nom. J’en conclus que l’homme dont j’avais vu les photos sur les différentes cartes habitait seul. Je sortis de la maison et m’installai à une table du bar voisin, derrière la vitrine.

Je fis coulisser la porte vitrée qui n’était pas fermée à clé. Une odeur de fumée, de suie, de bois me prit le nez. Une cheminée mal entretenue encombrait un côté de la pièce. Si ce n’était l’odeur, j’aurais d’abord remarqué les étagères bourrées de livres qui occupaient la longueur face à l’entrée et la largeur sur le côté gauche. J’étais tenté de passer quelques titres en revue pour avoir une idée de ce que lisaient les gens qui vivaient ici, mais je n’avais pas vraiment le temps de m’éterniser. Du moins c’est ce que je me dis d’abord. Je montai l’escalier en pin sur la droite qui conduisait à une pièce aménagée en bureau, table, fauteuil tournant, ordinateur, canapé, étagères. Je compris que je n’aurais pas le temps de fouiller la totalité du fatras qui encombrait les étagères, un amoncellement de dossiers, de boîtes archives, boîtes à revues, boîtes à chaussures, boîtes à biscuits, boîtes en bois, en fer, en carton. Ça, c’était drôlement aimer les boîtes !J’en ouvris quelques unes, presque au hasard. Une ancienne boîte à biscuits posée sur une étagère du bas était remplie de vieilles paires de lunettes, cartes diverses, étudiant, Club Mickey, CGT, Solidaires, Ecole du ski français, piscine, porte-clés faits maison, auto-collants, pièces de monnaie étrangères, flyers de marabouts marseillais. Les cartes étaient toutes au même nom. Les photos correspondaient à celle qui m’avait été remise la veille, montrant un homme habillé de noir. Les boîtes archives débordaient de papiers divers, bulletins de salaires, factures, quittances de loyer, relevés bancaires. Toujours pas trace d’autre nom. J’en conclus que l’homme dont j’avais vu les photos sur les différentes cartes habitait seul. Je sortis de la maison et m’installai à une table du bar voisin, derrière la vitrine.

J’attendis longtemps, marquant chaque demi-heure d’une nouvelle bière corse, leur spécialité. C’était une petite rue à Menpenti, pas très très fréquentée, mis à part des couples de témoins de Jéhovah entrant ou sortant de leur salle, dite Le Royaume, qui se trouvait à proximité. Puis je le vis arriver. L’homme de la photo. Et des photos sur les cartes de la boîte à biscuits. Vieilli mais encore reconnaissable. Habillé de noir de la tête aux pieds. Il passa devant la porte de son immeuble sans s’arrêter, pénétra dans le bar et passa devant moi sans que son regard ne m’effleure. J’avais déjà payé mes consommations, je me levai et partis. J’en savais assez pour ce que j’avais à faire. Je le retrouverais quand je voudrais. votre commentaire

votre commentaire

-

Clichés marseillais #15

Amour irraisonné

Il y a bien des choses que je peux accepter de la part d’une femme : la beauté, l’intelligence, le charme, l’humour, la gentillesse. Je ne fais pas la fine bouche devant l’amour irraisonné qu’elle peut éprouver à mon égard. Son appétit pour les réjouissances du corps et pour la bonne chère ne me laissera pas indifférent. On voit par là que je ne suis pas regardant et que ma largeur d’esprit m’amène à apprécier les personnalités les plus variées.

Il y a bien des choses que je peux accepter de la part d’une femme : la beauté, l’intelligence, le charme, l’humour, la gentillesse. Je ne fais pas la fine bouche devant l’amour irraisonné qu’elle peut éprouver à mon égard. Son appétit pour les réjouissances du corps et pour la bonne chère ne me laissera pas indifférent. On voit par là que je ne suis pas regardant et que ma largeur d’esprit m’amène à apprécier les personnalités les plus variées.

Je montre d’égales dispositions concernant la cuisine, ne m’effrayant pas des expériences les plus osées.

Mais comme pour tout un chacun, ma tolérance n’est pas sans limites. La récente mésaventure que je connus vient le confirmer. J’avais rencontré une créature tout ce qu’il y a d’attirant, dont la clarté des yeux illuminait la noirceur d’une magnifique chevelure. Ses propos m’avaient immédiatement enchanté, alternant un solide humour qu’auraient pu lui envier bien des porte-parole gouvernementaux et une férocité sans rivale pour la bêtise humaine que les mêmes pouvaient craindre comme coronavirus en goguette.

Passons sur le reste de ses appâts dont la description ne ferait que vous donner des regrets de ne la point connaître. Après quelques rendez-vous en terrain neutre, qui nous permirent de vérifier que les américanos n’étaient pas la mixture qui nous rebutait le plus et que nous ne craignions pas une belle poêlée de supions en persillade avant certains rapprochements, elle m’invita chez elle pour souper. Cela me semblait du meilleur augure.

Je m’apprêtai donc méticuleusement pour l’occasion et me présentai avec le quart d’heure de retard recommandé par Nadine de Rothschild et un bouquet de lys préparé ma ma fleuriste attitrée. Je remarquai que ma future conquête avait revêtu une chemise blanche fraîchement repassée, un jeans délavé sortant de la penderie et des Converse de la machine à laver. Ce qui ne changeait en rien de sa tenue ordinaire. La table était dressée entre la cuisine et la piscine, je l’étais dès l’entrée. Le rosé était frais, le jasmin embaumait. Les voisins, résidents du cimetière voisin, manifestaient avec force leur calme habituel. Les choses se présentaient au mieux. C’était la première fois que je me trouvais chez la dite personne et je comptais bien à cette occasion explorer de nouvelles facettes de sa personnalité.

Tout se passait à merveille, jusqu’au moment où elle emplit mon assiette. J’y jetai un coup d’œil, posai ma serviette sur la table, me levai et quittai la place sans un mot ni un regard : elle avait mis des carottes dans la soupe au pistou. votre commentaire

votre commentaire

-

Clichés marseillais #14

Le beau Serge